Признайтесь, вам так же скучно, как и мне (Дж. Квинен) // Переводы // 01.10.2008

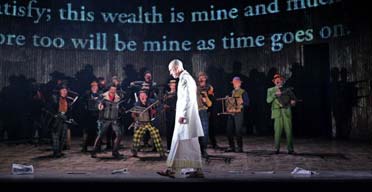

Сцена из оперы «Сатьяграха» Филиппа Гласса , постановка Английской национальной оперы в сотрудничестве с Improbable. Фотограф: Тристрам Кентон

Сцена из оперы «Сатьяграха» Филиппа Гласса , постановка Английской национальной оперы в сотрудничестве с Improbable. Фотограф: Тристрам Кентон

Статья с заостренно проблемным содержанием, безусловно, крайне спорная, но столь же бесспорно не лишенная зерен истины. Перевод с портала guardian.co.uk специально для «Российского музыканта 2.0»

После 40 лет и 1500 концертов, автор «произносит запретное»: современная классическая музыка — абсолютная пытка, и у ее поклонников нет никаких оснований быть настолько самодовольными…

Во время недавнего радио-интервью между актами в Метрополитен Опера в Нью-Йорке, одна известная певица заявила, что она не может понять, почему аудитория настолько неохотно слушает новую музыку, хотя и вполне готова принять участие в спортивных мероприятиях с куда более неопределенным результатом. Это сумасшедшая аналогия. Проведя большую часть прошлого века в написании музыки, понимаемой немногими и приносящей удовольствие еще меньшему числу людей, первосвященники музыки теперь изображаются как ни в чем не повинные жертвы отсутствия воображения у публики. Если зрители не знают заранее, кто победит, Надаль или Федерер, но по-прежнему любят Уимблдон, то почему им не нравится, когда разъяренный ударник играет кучу жестких раздробленных аккордов на его электрической маримбе? Что с ними случилось?

Спортивная аналогия хромает, потому что когда Испания играет с Германией, каждый знает, что игра будет идти с одним мячом, а не с восемью, и что счет будет 1–0 или 3–2 или даже 8–1, — но определенно не 1600758 на логарифм от скорости падения банана с высоты четырех сантиметров. Публика может не знать заранее, какой будет счет, но она, по крайней мере, понимает правила игры.

Сложно отрицать, что люди, наполняющие большие концертные залы мира, консервативны и часто реакционны: никто не желает знакомиться с музыкой, не записанной Тосканини хотя бы один раз. Они знают, что им нравится, и знают, что это должно быть похоже на Моцарта. В их увлечении классикой есть нечто детское, сказочное: глухота Бетховена, туберкулёз Шопена, сосредоточенность Брамса на Кларе Шуман. Современные композиторы, их истории, в основном, неизвестны и не могут конкурировать с такой романтикой и драмой.

В Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне, посетители концертов научились вставать и вежливо аплодировать в пьесах Кристофер Роуз и Тан Дун. Но они делают так только потому, что эти композиции, как правило, короткие и не страшно атональные, потому что они знают, что слушали их в последний раз в своей жизни, и потому, что оркестр на крови поклялся, что если каждый зажмет свой нос и съест их трудноперевариваемые овощи, то будет вознагражден большим вкусным куском П. И. Чайковского и Ф. Мендельсона.

Я начал слушать классическую музыку, когда поступил в 17 лет в колледж. У меня рабочее происхождение, и «серьезная» музыка очень важна для меня — не только потому, что она казалась загадочной и красивой, совсем не в духе Rolling Stones, но потому, что она подтверждала: я перестал быть «пролетарием». Через годы это чувство принадлежности к определенной культурной элите испарилось: посетив около 1500 концертов в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, Париже, Лондоне, Берлине и Сиднее, я не считаю, что поклонники классической музыки — особенно знающие люди; по крайней мере, не в том роде, как поклонники джаза. Американские зрители, даже те, которые считают себя весьма знающими, переворачиваются и пускают слюни как тренированные тюлени в присутствии дрессировщиков, звонящих в еще одном исполнении Императорского концерта. Публике нравятся ее любимцы, но, кажется, ее не беспокоит, насколько хорошо эти любимцы играют. Они особенно чувствительны к таким шоуменам, как Ланг Ланг, Иззи Перльман и Найджел Кеннеди, они гуртом валят послушать, как Андреа Бочелли поет сентиментальные песенки. Эти люди могут думать, что они больше разбираются в музыке, чем дети, которые слушают хип-хоп, но я слышал их разговоры в течение 40 лет, и мои выводы не впечатляют. Они знают, что «Лунный свет» — это красивее, чем «К Элизе», что Моцарт умер в безденежье, а Шуман слетел с катушек. Именно так.

Поскольку поклонники классической музыки гораздо старше и богаче, чем аудитория других типов музыки, само включение современной музыки в программу проблематично. Прошлой зимой я присутствовал на исполнении композиции Лючано Берио 1968 года Sinfonia. А двумя днями позже New York Times сообщила, что Нью-Йоркский филармонический представил «электризующее и роскошно красочное» прочтение этого «всеохватывающего и гениального» шедевра. Может, он и представил. Но на концерте я смотрел вниз с балкона и видел: 1) море храпящих стариков, 2) стаю разгневанных женщин среднего возраста, обмахивающих себя своими программками, 3) и десятки учащихся средней школы, готовых удавить железным ошейником своих учителей в отместку за 35-минутную безостановочную пытку. Sinfonia может быть одним из краеугольных камней музыки XX века, и критик из Times, вероятно, был прав насчет качества исполнения. Но он мог заметить, что аудитория просто терпела эту композицию, не более того, — и что, в отличие от него, очень немногие расценили Брамсовскую Четвертую симфонию как «послесловие». Даже если не судить по аплодисментам.

Когда мне было 18, я купил пластинку под названием «Новая музыка». На ней были записаны Контрапункты Карлхайнца Штокхаузена и Трен памяти жертв Хиросимы Кшиштофа Пендерецкого. Я был невероятно горд, что «попробовал» эту музыку, хотя Штокхаузен звучал как кошка, бегающая вверх и вниз по пианино, а Пендерецкий был старым надежным пост-Шенберговским ожиданием: воюющее жужжание пчел в подвале. Мне не нравились эти пьесы, но я ставил их в проигрыватель каждые несколько месяцев, чтобы убедиться, возможно ли, что в один день они станут мне привычными. Я делаю так уже 40 лет, и обе композиции продолжают звучать как жесткие, неприятные, мрачные звуки после ядерной войны. Это не вина композиторов, что они написали бескомпромиссную музыку, которая была прямым ответом на насилие и глупость 20-го века, но это и не моя вина, что я бы предпочел послушать Баха. Это моя реакция на насилие и глупость 20-го века, равно как и 21-го.

Я пытался прийти к согласию с требованиями современной музыки. Я не любитель ренессансной музыки, и у меня тонны записей Берга, Вареза, Веберна, Рима, Шнитке, Адеса, Вуоринена, Крама, Картера и Бэббитта: я сам считаю себя современным слушателем, который может понять современную музыку, если на это есть какие-либо надежды. До сих пор этого не произошло, и я сомневаюсь, что произойдет.

В марте в Ковент-Гардене мне довелось увидеть новую оперу Харрисона Бёртвистла, «Минотавр». Я вошел в концертный зал с тем же волнением, как и всегда: приготовившись быть выметенным из зала. Но этого не произошло. Минотавр, Франкенштейн с бычьими изгибами, — суров, уродлив, однообразен и,в общем, апокалиптичен. Любители Бёртвистла могут посчитать меня луддитом, который презирает новую музыку, но я действительно не нашел ничего нового в тоскливой, грубой партитуре «Минотавра»; это тот же самый похоронный кошачий концерт, что ненавидящие буржуазию композиторы промышленно выпускают с 30-х годов XX века. Для меня практически нет разницы между Бёртвистлом с его сегодняшними 70-ми и Эриком Клэптоном, с его сегодняшними 60-ми. Эти пожилые люди создают в старческом слабоумии ту же музыку, что и в детстве.

В этом же году, несколько раньше, я был на концерте Национального симфонического оркестра в Карнеги-Холл под руководством Леонарда Слэткина. Слэткин — это хитрый, трудолюбивый дирижер и чемпион американской музыки. Его философия, как мне представляется, заключается в следующем: «если американцы не будут поддерживать живущих композиторов, то американский композитор как класс перестанет существовать», хотя, если лучшее, что может создать Америка — это Джон Корильяно, Филип Гласс и десятки ученых, дающие друг другу премии за музыку, которую никто не любит, то исчезновение может быть не такой уж и плохой вещью. Программа Слэткина состояла из трех пряников: яркий Второй фортепианный концерт Листа, Равелевская натуралистическая оркестровка «Картинок с выставки» Мусоргского, и новое сочинение молодого американца Мейсона Бейтса. Последняя пьеса, озаглавленная Жидкий интерфейс, «изучала феномен воды в разнообразии ее форм», нечто, до чего Равель и Мусоргский не дошли. Среди инструментария — ветряные машины, бонги, drum pad, ноутбук и гигантский оркестр. Пьеса была раздутой, но довольно безвредной, и публика тепло отреагировала на нее; ничего не волнует толпу любителей классической музыки сильнее, чем фрагмент новой музыки, от которого они не заболевают. Но концерт подчеркнул проблемы включения в одну программу желудей и дубов: мы не просто просим юнцов конкурировать с титанами, мы просим едва оперившуюся молодежь сразу после академического обучения сравниться с титанами в расцвете их сил. Как говорится, не давайте мальчику работу Ференца Листа.

Дискуссия о том, что случилось с миром классической музыки продолжается уже по меньшей мере, полвека. (Тем временем джаз, не имея доступа, в отличие от классической музыки, к огромному государственному финансированию, буквально умирает.) Причем в ней доминируют вполне правдоподобные аргументы. Почему общественность приняла абстрактное искусство, а не абстрактную музыку? (Диссонантное визуальное искусство не причиняет внутренней боли, в отличие от диссонантной музыки.). Почему публика принимает атональную музыку в фильмах, но не в концертном зале? («Челюсти» не произведут должного эффекта, если атаки акулы синхронизировать с музыкой «Кармен». Мы ожидаем звуковых эффектов в фильмах, но мы не собираемся платить, чтобы услышать их в концертном зале.)

Определенный рынок, нуждающийся в новой музыке, всегда можно найти среди нахальных молодых горожан, но назвать эту аудиторию большой либо богатой язык не поворачивается. Более того, нет уверенности в том, что привязанность к новым произведениям переживет чью-то юность, когда раздражающе звучащая музыка — всего лишь способ противопоставить себя взрослым. Главная проблема в написании музыки, нацеленной на хипстеров, заключается в том, что даже хипстер в один прекрасный день перестает быть хипстером, и ему на смену приходит новое поколение, которое хочет слушать другую, свою собственную раздражающую музыку.

Сможет ли современная музыка привлечь больше слушателей, если ее напишет действительно великий композитор? В последний раз американская общественность восхищалась живым композитором, когда в моде был Леонард Бернстайн, но Бернстайн, превосходный дирижер и мастер бродвейских мелодий, так и не стал великим композитором. Сегодня американская публика захвачена анахронистами (Хенрик Гурецкий, Арво Пярт), инфантилистами (Филипп Гласс), эклектиками (Джон Корильяно) и атмосферными нео-брукнерианцами (Джон Адамс). Даже тогда, когда публика принимает новое, на самом деле она ищет старое. И неудивительно, что столь многие композиторы просто сдались и сочиняют музыку, которая будет игнорироваться на протяжении их жизни, в надежде найти аудиторию среди потомства.

Их надежды могут быть неуместными. Прошло сто лет после Шенберга, но публика все еще не любит написанное им после «Просветленной ночи», и даже любовь к этому секстету — преувеличение. Произведения бывших чудо-детей Булеза и Штокхаузена не вошли в постоянный репертуар, а Лютославский и Эллиотт Картер уважаемы, но не любимы. В прошлом месяце я посетил бесплатный концерт в Нью-Йорке в честь Картера и греческого композитора Жоржа Апергиса (живущего во Франции). В предконцертном споре женщина из публики напомнила нам о том, что первая мысль о произведениях Гайдна была «радикально!», но что они уже давно вошли в нашу жизнь. Это было искреннее подтверждение теории о том, что начатое на окраине в конечном итоге становится серединой. Затем начался концерт. 70 или около того человек в зале успешно прорывались через боевые укрепления довольно сложных пьес Картера, хотя между пьесами их число сократилось до 50. После перерыва, певец исполнил Бахвальство (Jactations) № 1, 2 и 4, композиции Апергиса, которые я до этого не слышал. Солист сначала прихорашивался, затем несколько бестолково выступил вперед, взглянул на партитуру, сделал несколько странных звуков, упал, сел на корточки, надул губы, поцеловал нотный пюпитр, растянулся и симулировал засыпание. Его сменила молодая женщина, пять или шесть минут угощавшая нас монотонной тарабарщиной. Все нормально, это было довольно радикально. Через пару сотен лет, может быть, это станет мейнстримом, как Гайдновское «Сотворение мира». Но я не стану ждать, затаив дыхание.

Джо Квинен

Статья опубликована на guardian.co.uk 9 июля 2008 года

Перевод с английского — Владимир Громадин

- Владимир Громадин